生島足島神社

生きとし生けるもの万物に生命力を与える「生島大神」と、

生きとし生けるもの万物に満足を与える「足島大神」の二神が祀られる信州屈指の古社です。

歴代の天皇からの崇敬が厚く、戦国時代以後は真田昌幸・信之などの武将を始めとする

代々の上田城主も神領を寄進し、社殿を修築するなど信仰の厚さが伺えます。

神池に囲まれた内殿は県宝に指定され、朱塗りの鮮やかな社殿や鳥居と池の様子には目を見張るものがあります。

| ご祭神 | 【本社御祭神】 |

|---|---|

| 主な社殿 | ◯ 御本社 ◯ 御神橋 ◯ 十三社 ◯ 子安社 |

| 営業時間 | 9:00〜16:00 |

| 駐車場 | あり(無料/約100台) |

| 住所 | 〒386-1211 長野県上田市下之郷中池西701 |

| アクセス | ◯ 車利用 |

編集者コメント✑

「生島足島神社」、なんて読むんだろう?という方もいると思いますが、「いくしまたるしまじんじゃ」と読みます。

地元の人が七五三や初詣、神前式、結婚式の前撮りなどで訪れるという印象の神社です。

今回はちょうど初詣シーズンでしたので、参拝がてら撮影しに行ってまいりました!

〜生島足島神社のご由緒(神社公式HPより一部抜粋)〜

ご祭神は、生きとし生けるもの万物に生命力を与える「生島大神」と、生きとし生けるもの万物に満足を与える「足島大神」の二神です。

摂社(下社・下宮)には諏訪大神が祀られる信濃屈指の古社です。

創建年代は明らかではありませんが、神代に建御名方富命(たけみなかたとみのみこと)が諏訪の地に下降する途すがら、この地に留まって二柱の大神に奉仕し、米粥を煮て献ぜられてたと伝えられおり、その故事は今も御籠祭という神事として伝えられています。

生島神は生国魂大神、足島神は足国魂大神とも称され、共に太古より国土の守り神として崇められ、日本全体の国の御霊として奉祀されています。

歴代の帝の崇敬も厚く、平城天皇の大同元年(806年)には神戸(封戸)の寄進があり、醍醐天皇の廷喜の代(901年~922年)には名神大社に列せられています。 建治年間(1275年~1278年)には北条国時(陸奥守入道)が社殿を営繕し、地頭領家も祭祀料の田地を寄進しています。 戦国時代以後も真田昌幸・信之等の武将を始め、代々の上田城主も神領を寄進し、社殿を修築するなど、崇敬を表しています。

天皇が都を定められる時には、必ず生島・足島の二神をその地に鎮祭される例であり、近くは明治2年、宮中にこの二柱の大神を親祭され、同23年勅使差遣になり国幣中社に列せられています。

ご本殿は神池に囲まれ、神島の中にまわりを老樹に囲まれて建っています。

扉の奥には御室と呼ばれる内殿があり、内殿には床板がなく大地そのものが御神体(御霊代)として祀られています。

この池を巡らせて神域とする島をつくる様子は「池心の宮園池(いけこころのみやえんち)」と称され、出雲式園池の面影を残す、日本でも最古の形式の一つとされるものです。

現在の社殿は昭和15年に国費をもって竣工され、内殿は平成10年9月「県宝」に指定されました。

このように、生島足島神社は古くから日本の中心にいる人物からの崇敬を集め、日本最古の園地形式を今に留める格式高い神社です。

さて、この日は平日の午後でしたので初詣シーズンにしては参詣者はまばらでした。

神社はそれほど大きな規模ではありませんが、駐車場は大勢の参詣者にも対応できるスペースがあります。

お手洗いも駐車場付近に整備されていて利用しやすい印象です。

駐車場からスロープがのびているので、車椅子の方や足の悪い方でも安心です。

自動販売機には生島足島神社が!

赤い鳥居が目を引きます。生島足島神社は道路沿いにあるので、車で走っていても自然と目がいきます。

この鳥居は「両部鳥居」と言い、特に大きな鳥居は柱を支えるために、柱のそれぞれにさらに2本の柱が置かれ補強されています。

有名なところでは、広島県の宮島のシンボルでもある厳島神社の海上鳥居がこれと同じです。

町中を注意深く見てみると、意外とこの両部鳥居のある神社は多いものです。

鳥居をくぐって進むと、右手にお守り授与所、左手にご本殿があります。

ご本殿の前には立派な赤い橋が。

ご本殿はそれほど大きなものではありませんが、「神池に囲まれた神島に建つ」ことを思うと自然と厳かな気持ちになりますね。

境内にはご本殿のほかにも複数のお社が祀られています。ご由緒などは割愛します。

↑神楽殿と荒魂社

↑八幡社と秋葉社

大きな池も生島足島神社の特徴のひとつです。悠々と泳ぐ水鳥の姿が見受けられます。

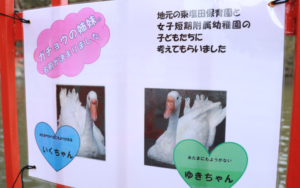

この神社の名物としてガチョウがいます。以前は「ちょうすけ」というガチョウがいたのですが、現在はシナガチョウの姉妹が神社の池で暮らしています。

実はちょうすけは昨年(2020年)の6月に亡くなったそうです。撮影に行った時にはその事は知らず、ちょうすけに会えるのを楽しみしていました。

しかし、境内のどこを探してもちょうすけの姿が見当たらなかったのは当然のことでした、、

ちょうすけがいた頃は「ちょうすけ守り」や「ちょうすけおみくじ」などがありましたが、お守り授与所にはもうありませんでした。

エサをしつこくねだる2羽のガチョウを見ながら、ちょうすけはどこへ行ったんだろうと思っていました。

ちょうすけには思い出があります。編集者自身の直接の体験ではないのですが。

私の甥っ子が産まれ、無事の成長を祈願するために私を除いた家族が生島足島神社を訪れた時の事でした。

参拝を終え、ご本殿をバックに記念撮影をしていると、境内のどこからともなくちょうすけがやって来て、撮影の間、ずっと家族の足元に立っていました。エサをねだるでもなく、何をするでもなく、まるでイベントで一緒に写ってくれるゆるキャラのように、、笑

現像された写真を見て、私も「え〜?」と声を上げてしまいました。本当に家族の足元にすっくと立ってカメラ目線なのです(笑)。

今でもこの時に撮影した写真は実家で大切に保管され、家族の間でもあれは不思議だったね〜と語り草になっています。

そうか、ちょうすけ旅立ったか、、

ちょうすけはいつも神社にいると思っていたのでかなりヘコみます、、

しかし、今後はガチョウ姉妹が生島足島神社の名物として参詣者を癒してくれることは間違いないでしょう(境内でガチョウのエサが販売されています)。

というわけで、最後は少ししんみりしてしまいましたが、生きとし生けるもの全てに生命力と満足を与える生島足島神社。

参拝に行く価値十分な神社ですので、一度は訪れることをおすすめします!

この記事へのコメントはありません。