武水別神社

五穀豊穣、水についての全てをお守りする武水別大神を主祭神とする県下随一の八幡宮です。

地元民からは「やわたさま」「八幡神社」と呼ばれ親しまれています。

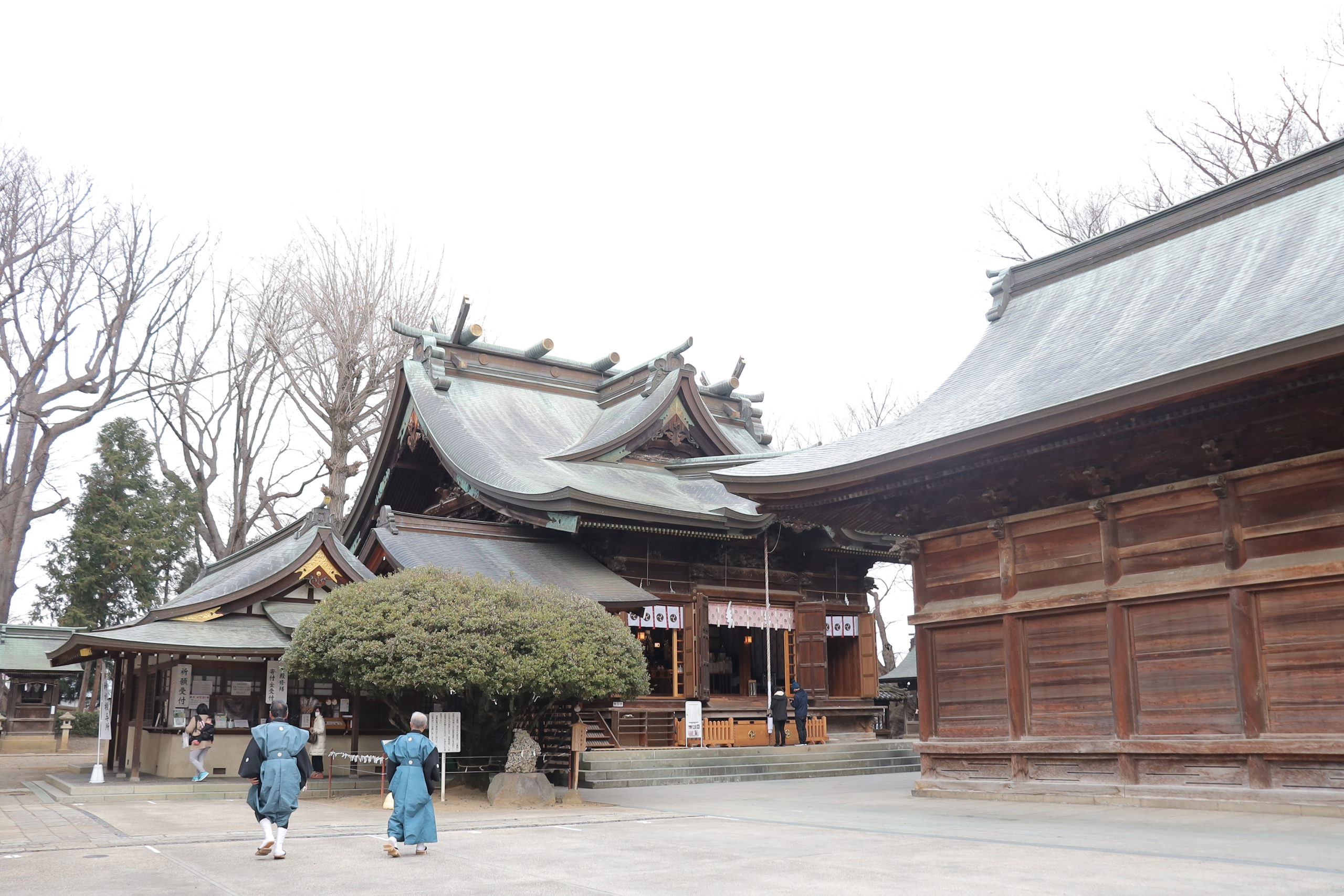

広い境内の奥には本殿が聳え、その内外の彫刻には目を見張るものがあります。

武水別神社で行われる三大祭の内の「大頭祭」は400年以上続く新嘗祭で、

国の選択無形民俗文化財に指定されています。

| ご祭神 | ◯ 武水別大神(タケミズワケノオオカミ) |

|---|---|

| 主な社殿 | ◯ 本殿(八幡宮) ◯ 額殿 ◯ 祭儀所 |

| 営業時間 | 8:30〜16:30(参拝は随時できます) |

| 駐車場 | あり(無料/約100台) |

| 住所 | 〒387-0023 長野県千曲市八幡3012 |

| アクセス | ◯ 車利用 |

編集者コメント✑

千曲市八幡(やわた)にある大きな神社です。

昔から「やわたじんじゃ」と言っていましたが、「武水別神社(たけみずわけじんじゃ)」が正式名称だということはだいぶ大きくなってから知りました。

千曲市内では広大な敷地面積を持つ神社として存在感を放っています。

特に、県道77号にまたがるようにして建つ鳥居は堂々たるもので、その鳥居を潜って神社の左脇を通ると境内の長い塀が伸び、初めて見る方でも圧倒されるのではないでしょうか。

武水別神社の創建年代は明らかではありませんが、孝元天皇の御代、紀元前214〜156年に武水別大神が祀られたという社伝が残っていますので、相当な歴史を持つ神社であることは間違いないです。

平安時代末期からは京都の石清水八幡宮の荘園(一定規模以上の私的所有・経営の土地)となっており、石清水八幡宮から八幡神(誉田別命・息長足比売命・比咩大神)が勧請されたと伝えられています。

この八幡神は源氏の氏神としても知られていて、武水別神社はこの辺りの地方では随一として広く武門の崇敬を受けたそうです。

木曾義仲が祈願したり、川中島の合戦の時の上杉謙信の勧請文なども残されていたりします。

そんな由緒正しく信仰の厚い武水別神社ですが、1年に3回の祭事があり、その中でも有名な「大頭祭(だいとうさい)」を取材してきました!

大頭祭、名前は聞いたことがあるのですが、実際にきちんと見たのは今回が初めてでした。

大頭祭は毎年12月10日から14日の5日間にわたって行われる新嘗祭です。

年次が明らかである文禄元年(1592年)から今日まで、400年以上一度も中止になることなく行われてきたというとても長い歴史を持っています。

新嘗祭は、その年の五穀の収穫を祝う風習から生まれたもので、古くから全国各地で行われてきた祭事の一つです。

「大頭祭」という名称は、5人の頭人が中心となって祭を進行し、3番目の頭を「大頭」と呼ぶことに由来しています。

↑新嘗祭の旗と拝殿で装束に着替える様子

大頭祭では、頭人である5人を中心に祭の関係者たちが行列になって練り歩きます。そのことから、「お練り」と言われています。

このお練りは、鎌倉時代創建の斉の森神社(さいのもりじんじゃ)が出発地点となり、武水別神社まで約1㎞の道のりを進みます。

↑斉の森神社で待機する頭人と祭関係者の方々。右から3番目に座って勾玉の首飾りをつけている方が今年の「大頭」です。

斉の森神社と武水別神社はほぼ直線上に位置しており、その沿道の家々の方は家先で豆殻を燃やして行列を見送るのが習わしです。

この日は雪が降りそうな気配のする寒い日でしたので、沿道の焚き火に少しほっとしました(暖)。

約1㎞の道のりを、途中にある臼道祖神社にもお参りしながら行列はゆっくりと進みます。

いよいよ武水別神社の手前まで来たところで、一行はストップします。

ここで5人の頭人は履物を履き替えます。「解旅装」と言うそうです。

なんだか「ぽっくり」みたいな靴だなぁと思っていましたが、あとで調べて見たら神事の装束を身に付ける際に履く「浅沓(あさぐつ)」と言うのだそうです。

草履から神域に入るための正式な靴へと履き替えるのでしょう。

履き替えたら大きな赤い傘を携えて再出発!

一行は大鳥居を潜って神社の境内へと足を踏み入れます。

ここでもこの祭事の習わしなのでしょう、橋を渡ります。

このきついアーチの上を周りに介助されながら5頭人は浅沓で渡っていきます。

これがこの祭事の中での1番の難関なのかも知れませんね、、

難所を越えると、境内にあるお社を一つずつ参拝します。

ひと通り参拝を終えると、境内脇の出入り口にて再び草履へと履き替え、一行は境内脇の歩道を歩いて再度正面から境内中程へと戻ってきて祭事は終了となりました。

15時過ぎに斉の森神社を出発してからひと通りの祭事を終えるまで、およそ1時間ほどでした(15時出発予定が遅れました)。

その頃には辺りは薄暗くなり始め、社殿内部には灯りが灯っていました。

ちなみに、毎年「御供まき」と言って沿道の拝観者にお祝いの供物が振舞われるのですが、今年は(蜜を避けるため)武水別神社の本殿で順番に貰うようになっていました。

↑本殿左脇にて「御供」を貰う人々

祭事が終わった後の境内は、昼間に比べて人が多く賑わっていました。

お祭りがあると境内には出店が並び、参詣のついでに寄る人々が見受けられます。

出店以外にも、境内には常にお茶屋「うづらや」があり、「うづらもち」は名物として人気があります。

これは、神社の西隣りにあるホテルうづらやの初代・武井音兵衛が発案した”あんこ餅”です。

昔、神社の東側に位置する千曲川には数百数千ものうずらが群生していて、その群れ遊ぶ姿を諏訪の建築・彫刻家である立川和四郎富昌が本殿の大黒柱の両側に4羽ずつ彫刻しました。

それにちなんで「うづらもち」が生まれたのです。

お餅は確かに、うづらを思い起こさせるような白くて少し細長い形で、あんこが入っている部分がぷっくりとしてうづらのお腹のようにも見えます。

あんこはあっさりとしているので何個でもいけます(笑)。とても美味しいのでおススメです!

編集者は祭事を取材することは初めてでしたが、古くから脈々と受け継がれてきたお祭りはとても興味深く、貴重な体験ができたと思います。

千曲市へ訪れた際には、ぜひ立ち寄ってみてください!

この記事へのコメントはありません。